Retraites : Droits familiaux et conjugaux – un levier pour répondre au défi démographique ?

Le 20 novembre dernier, le Conseil d’Orientation des Retraites (COR) a publié un rapport sur les droits familiaux et conjugaux, qui constituent un bloc important du système de retraites français. Ce rapport fait suite à une commande, en 2023, du gouvernement d’Élisabeth Borne, qui avait saisi le Conseil pour dresser un état des lieux exhaustif des droits familiaux et conjugaux et éclairer les scénarios d’évolution envisageables. Il en résulte un document dense, extrêmement détaillé, qui dépasse largement l’approche paramétrique habituelle et interroge la cohérence d’ensemble de notre politique familiale et de retraite à l’heure où la natalité française atteint un point bas historique.

Lien vers la page qui contient le rapport et ses annexes

Le système de retraite consacre chaque année une part considérable de ses dépenses aux droits familiaux et conjugaux. En 2024, ces dispositifs représentent 63,6 milliards d’euros, soit 16,2 % de l’ensemble des pensions et plus de 2 % du PIB. Ils constituent l’un des volets majeurs — mais aussi les plus méconnus — de la solidarité intergénérationnelle française. Ils ont été conçus pour compenser les interruptions d’activité liées à la parentalité ou prévenir la chute du niveau de vie des conjoints survivants.

Ces dispositifs sont pourtant hérités d’un modèle familial qui n’est plus celui de la France d’aujourd’hui. Pensés au milieu du XXᵉ siècle, ils reposaient sur l’idée d’un couple marié, durable, avec une division du travail très marquée entre les sexes. Or la réalité contemporaine est tout autre : activité féminine beaucoup plus élevée, diversification des formes d’union, trajectoires professionnelles plus linéaires, familles moins nombreuses. Le système, dans sa forme actuelle, peine à tenir compte de ces mutations profondes.

De quels droits s’agit-il ?

Les droits familiaux et conjugaux regroupent en réalité plusieurs mécanismes distincts, chacun issu d’une étape de construction du système de retraite et répondant à une logique propre. Les droits familiaux comprennent :

- les majorations de durée d’assurance (MDA), attribuées pour la naissance, l’adoption ou l’éducation des enfants, destinées à compenser les interruptions d’activité qui concernaient presque exclusivement les mères ; elles permettent d’atteindre plus facilement la durée d’assurance requise pour le taux plein.

- l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), créée pour valider gratuitement des trimestres de retraite au titre des périodes consacrées à l’éducation des enfants ou aux aidants familiaux, et financée par les prestations familiales : l’idée était que la solidarité nationale prenne en charge ces périodes « hors emploi » considérées comme socialement utiles.

- les majorations de pension pour enfants, souvent proportionnelles à la pension liquidée et longtemps réservées aux familles de trois enfants ou plus, visaient à reconnaître l’effort démographique des familles nombreuses, dans un pays où l’après-guerre avait placé la natalité au cœur des préoccupations publiques.

Les droits conjugaux, quant à eux, répondent à une logique différente : ils visent à assurer une continuité de ressources pour le conjoint survivant. Le principal dispositif est la pension de réversion, versée au conjoint (essentiellement la conjointe) d’un assuré décédé, afin d’éviter une chute brutale du niveau de vie dans un contexte où une grande partie des femmes n’avaient pas de carrière propre ou avaient des revenus très faibles. La réversion, conçue dans un modèle familial fondé sur le mariage durable et la dépendance économique de la femme à l’égard du mari, constitue ainsi un filet de sécurité conjugal essentiel dans l’architecture historique du système. Certaines professions prévoient également des avantages conjugaux spécifiques (pensions minimales majorées, prestations de veuvage transitoires), toujours orientés vers la protection du conjoint survivant.

| Dispositif | Prestations 2024 (Mds €) | Prestations en pourcentage des droits directs |

| Départs anticipés pour motifs familiaux | 1.2 | 0,34% |

| Majoration de pension | 9.7 | 2,75% |

| MDA | 9.6 | 2,73% |

| AVPF | 4.4 | 1,24% |

| Total | 24,9 | 7,06% |

S’agissant des droits conjugaux, les pensions de réversion, elles représentent 1,3 % du PIB, soit 38,7 Mds€. Dans près de 9 cas sur 10, le bénéficiaire est une femme.

Un mécanisme de redistribution significative dont l’architecture vieillit

Les données du COR montrent à quel point ces droits restent centraux pour corriger les inégalités professionnelles entre femmes et hommes. 75 % des droits familiaux et 87,3 % des pensions de réversion sont perçus par des femmes. Sans la réversion, l’écart de pension entre les sexes atteindrait 35 % ; avec elle, il tombe à 23 %. Le rôle correcteur de ces dispositifs est donc incontestable.

Cependant, cette redistribution repose encore largement sur un modèle conjugal ancien. L’activité féminine s’est rapprochée de celle des hommes : l’inactivité des femmes a été divisée par quatre depuis les années 1970.

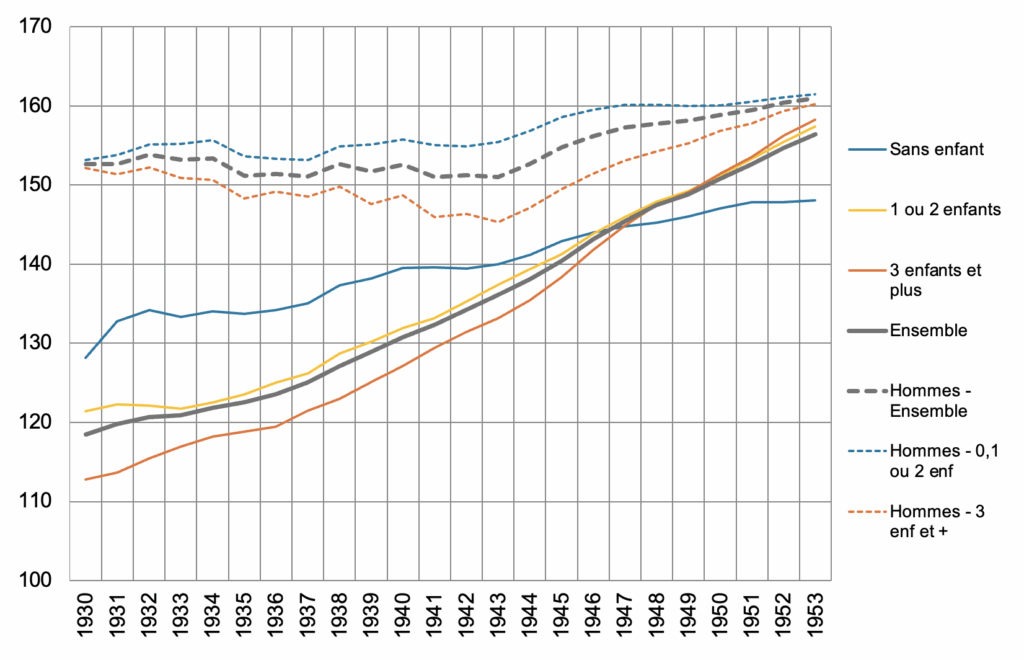

par génération, selon le genre et le

nombre d’enfants (trimestres)

Toutefois la maternité continue de produire un impact significatif sur les trajectoires professionnelles. Le rapport montre ainsi que, pour les parents de trois enfants ou plus, l’écart de revenu salarial entre pères et mères atteint 28,2 %, contre 5,8 % pour les personnes sans enfant. La parentalité, spécialement à partir du deuxième enfant, reste l’un des principaux facteurs explicatifs des différences de carrière.

Parallèlement, la démographie familiale s’est profondément transformée. Les familles nombreuses se raréfient tandis que les unions sont plus instables et plus souvent non mariées. Un quart des couples vivent désormais hors mariage, catégorie aujourd’hui exclue de la réversion dans la plupart des régimes.

Le mécanisme de la pension de réversion représente à lui-seul 38,7 milliards d’euros en 2024 , un montant qui correspond à un dixième de la dépense totale de retraite. C’est l’un des mécanismes les plus significatifs du système. Le COR montre que, même sans réforme, la réversion verrait son poids diminuer mécaniquement à l’horizon 2070, passant de 9,9 % des pensions à 5,5 %. Les raisons en sont connues : davantage de couples non mariés, montée en charge de l’activité féminine et recul du veuvage avec l’amélioration de l’espérance de vie du conjoint survivant. Les trajectoires conjugales contemporaines rendent donc progressivement obsolète un dispositif pensé pour un pays où l’immense majorité des femmes dépendaient financièrement de leur conjoint.

Les propositions du COR

En avançant avec toutes les précautions d’usage, le COR propose plusieurs pistes pour faire évoluer ce dispositif. Pour les apprécier, il est utile de rappeler qu’elles interviennent dans un contexte où l’emprise du système des retraites (14 % du PIB) sur le coût du travail — et donc sur la compétitivité — est un enjeu majeur, au moment où les cotisations du régime par répartition ne financent plus que les deux tiers des prestations, le reste étant assuré par des transferts ou par une dette reportée sur les générations futures. L’autre élément important à considérer est la fin du « miracle français » de la natalité.

Sur les objectifs de ces droits, un consensus s’est dégagé pour proposer une logique d’un objectif par dispositif, ce qui facilite l’évaluation des politiques publiques et rend plus lisibles les dispositifs. Ainsi il ressort des travaux menés les objectifs suivants :

- les droits familiaux doivent permettre de mieux compenser les effets de la maternité et des enfants sur les carrières des femmes ;

- les droits conjugaux doivent permettre de maintenir le niveau de vie du conjoint survivant.

S’agissant des pensions de réversion, le sujet de l’équité entre régimes apparaît également comme prioritaire et plaide, comme beaucoup d’autres considérations, pour l’harmonisation des droits entre régimes. La convergence et l’harmonisation des droits familiaux et conjugaux entre régimes constitue d’ailleurs le premier niveau d’ambition dans les réformes envisageables proposées par le COR.

Évolution des droits familiaux

Le premier niveau de réforme, le plus “paramétrique”, consiste à moderniser les droits familiaux pour les rendre plus cohérents avec les trajectoires professionnelles actuelles. Le COR estime notamment pertinent de conditionner une partie des majorations de durée d’assurance à de véritables interruptions d’activité, afin d’éviter des compensations uniformes qui ne reflètent plus les réalités contemporaines. De même, il propose d’examiner un recentrage de l’AVPF sur les trois premières années de l’enfant, période durant laquelle les arbitrages travail–famille se jouent effectivement et où les coûts d’opportunité sont les plus élevés.

Un autre scénario envisage une réforme des majorations de pension, aujourd’hui proportionnelles et parfois régressives, par la mise en place de taux progressifs ouverts dès le premier enfant, permettant une redistribution plus fine, notamment en direction des mères d’un ou deux enfants, majoritaires dans les générations actuelles.

Évolution des droits conjugaux

Le volet conjugal fait lui aussi l’objet de plusieurs pistes. Le scénario le plus consensuel repose sur une refonte de la réversion autour du maintien du niveau de vie, à travers une formule simple, inspirée des unités de consommation de l’Insee, est ainsi explorée : deux tiers de la retraite du défunt, diminués d’un tiers de la retraite du survivant, si le résultat est positif. Cette règle aurait pour effet, tout en renforçant l’équité, de réduire d’environ 13 % les dépenses à long terme, dans un contexte où les formes d’union sont plus diversifiées et les carrières féminines plus continues.

Réforme jointe : le basculement des droits conjugaux vers les droits familiaux

Enfin, un scénario plus ambitieux combine ces éléments en opérant une bascule structurelle : réduction progressive de la réversion, renforcement des droits familiaux mieux ciblés, et élargissement éventuellement sous condition de ressources aux couples non mariés. Ce scénario systémique permettrait une diminution d’environ 1,3 % des dépenses de retraite à l’horizon 2070, tout en ciblant mieux les situations où la solidarité est réellement nécessaire. C’est l’option la plus transformante, car elle touche à l’architecture même du système.

Dans sa présentation du rapport, le président du COR rappelle avec prudence deux séries de réserves qui doivent accompagner toute réflexion de cette ampleur. La première tient à l’harmonisation elle-même : même à budget constant, elle engendre mécaniquement des « gagnants » et des « perdants » entre régimes, et produit des transferts internes qui peuvent soulever des difficultés institutionnelles considérables.

La seconde réserve porte sur la portée réelle des droits familiaux. Le rapport souligne que, à carrière pleine identique, les taux de remplacement sont globalement les mêmes entre hommes et femmes ; les inégalités de retraite reflètent avant tout les inégalités inscrites dans le marché du travail et dans le partage des tâches domestiques, singulièrement autour de la prise en charge des enfants. Les droits familiaux ne peuvent donc, à eux seuls, corriger des écarts qui prennent racine bien avant l’âge de la retraite. Ils jouent un rôle de compensation, non de réparation intégrale. Pour autant, le COR insiste sur la nécessité d’ajuster régulièrement ces droits, pour accompagner les évolutions économiques et démographiques actuelles et à venir en maintenant l’objectif de compensation des effets des enfants sur les carrières des mères. C’est également pour cette raison qu’il appelle à repenser la réforme des droits familiaux en articulation étroite avec la politique familiale.

Une réforme nécessaire… à portée limitée

Si l’on considère l’objectif de réduire la dépense de retraite, l’une des premières questions est de savoir ce que l’on peut raisonnablement attendre d’une réforme des droits familiaux et conjugaux. Leur poids financier est significatif — plus de 63 milliards d’euros — mais leur marge de manœuvre est en réalité restreinte, car nombre de dispositifs poursuivent une finalité sociale légitime et difficilement compressible. Les pistes du COR permettent des gains mesurés : quelques dixièmes de point de PIB à l’horizon 2070. C’est utile, mais très loin des besoins macroéconomiques d’un système dont l’équilibre dépend avant tout du ratio actifs / retraités. En d’autres termes, s’agissant de la soutenabilité du système des retraites, la réforme des droits familiaux et conjugaux constitue une petite brique d’un grand chantier.

La deuxième question est celle du lien avec la natalité. Les droits familiaux interviennent au moment de la liquidation, trente ou quarante ans après la naissance des enfants. Leur portée incitative est donc extrêmement faible, et cet aspect est clairement reconnu dans le rapport. Ils relèvent d’une logique de compensation, pas d’une politique nataliste. Le risque existe même qu’une réforme trop brutale — en particulier sur la réversion ou sur les majorations de pension — soit perçue comme un signal négatif, dans un contexte où la fécondité recule. Pour cette raison, toute réduction de dépenses sur ces dispositifs devrait être pensée de manière progressive, intelligible, et surtout reliée à un effort visible sur la politique familiale, faute de quoi le signal envoyé serait contre-productif.

Au fond, la pertinence de ces réformes se mesure moins à leur capacité à infléchir les comportements qu’à leur capacité à réallouer intelligemment des moyens. La priorité devrait être de faire les économies possibles et, en parallèle, de mener une politique familiale ambitieuse et efficace. L’accueil des jeunes enfants, le logement ou la conciliation des temps de vie sont les leviers qui ont des effets démontrés sur l’activité féminine et la natalité. Les droits familiaux et conjugaux n’agissent qu’en fin de course ; ce sont des stabilisateurs sociaux, non des instruments de politique démographique.